子供のころ、私のヒーローはいつも、少年漫画の中にいた。

10代になると、私のヒーローはステージの上にいた。

彼らみたいに、かっこよくなりたくて。

いつも少しだけ真似をした。

だけど、そうする度に気付く。

当たり前だけど。私は彼らにはなれないってことを。

でも、手が届かないことが、嬉しくもあった。

だってその分いつまでも、追いかけていられるから。

今回は、かっこよくなりたい女の子と、お話をしてきました。

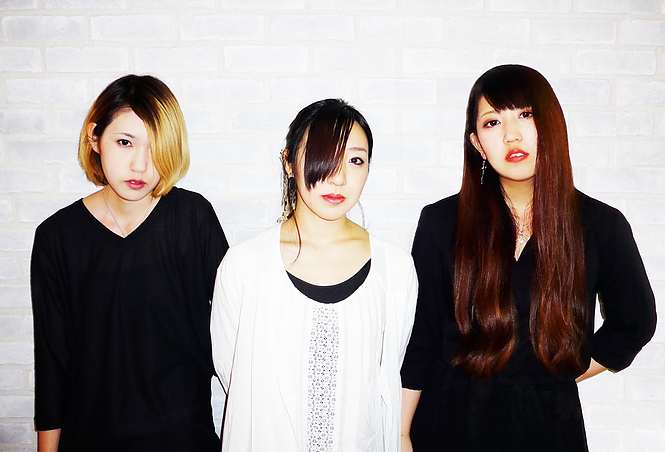

■ジャンプ ザ ライツ萌香インタビュー

「女性といえど、かっこよく」をテーマに活動する女性3人組バンド、ジャンプ ザ ライツ。2010年の結成以降、ドスの効いたロックから甘酸っぱいポップバラードまで、幅広いテイストの楽曲を生み出してきた彼女たち。2012年に新人バンドの登竜門であるコンテスト「RO69JACK」に入賞を果たし、バンドの知名度は一気に上がった。だがしかし、そこからが苦難の始まりだった。思うように行かないステップアップ、そして漂う停滞の空気。そんな状況を打破すべく、ジャンプ ザ ライツは起死回生の「変革」に打って出た。彼女たちを突き動かす「かっこよくなりたい」という思いの正体とは一体何なのか。バンドのソングライターである萌香(G/Vo)に、彼女の思う「ジャンプ ザ ライツ観」を徹底的に語ってもらった。

(取材・文=イシハラマイ)

■危機感から「変革」を決意した

――ジャンプ ザ ライツは昨年、「変革」を宣言して、バンド名や編成を変えてきました。どうしてこのタイミングで変化を求めたんでしょうか。

「私たち、2012年にRO69JACKに入賞したんです。そこで知名度がガンと上がって、ガールズバンドのまとめサイトとかにも載るようになって。『ジャンプ ザ ライツがきてる!』みたいな盛り上がりがあったんです。…でも、そこで止まった感が否めなくて」

――うまく波に乗れなかった。

「はい。このままだったら絶対埋もれていくのは確実だと思って。だからこのタイミングで変わらなきゃいけない。そういう危機感から『変革』を決意しました」

――その最初の一手として、昨年11月にバンド名を「Jump the lights」から「ジャンプ ザライツ」に改名。カタカナ表記にしたのはなぜ?

「イベントのフライヤーとかでバンド名が並ぶ時、英語で『Jump the lights』って、全然目に留まらないんです。自分たちが見ても。それにようやく気付いて、カタカナにしたんです」

――なるほど。そして第2弾は、サポートギタリスト(横道孟/The Doggy Paddle)を迎えて、4人編成でのライヴ活動開始。これはかなり大きな変化ですよね。

「はい。でも4人編成は、ずっとやりかたんです。自分が練習すればいい話なんですけど、やっぱり男の人の3ピースバンドのようにギターを奏でられない。曲が独り歩きしてる。…曲はかっこいいのに追い付かない、というのがすごく嫌だったんです」

――それはライヴでのパフォーマンスの問題?

「そうですね。レコーディングだったら重ねちゃえばできるけど、やっぱりライヴバンドとしてやっている以上、ライヴもかっこいいバンドでありたい。でも、技量が追い付かないのが現実。だからもう一人いると音圧が上がるし良いな、と。The Doggy Paddleは好きなバンドで、横道の弾くギターのフレーズも好きだったし、共演した時に熱い人柄も分かって。やっぱり音楽的に合う人が一番だと思ったので、メンバーにも話をしました」

――メンバーの反応は?

「バンドで何かを決める時って、ベースの美鈴が最終的な決定を下すんです。『これはちょっと…』ってNGを出すこともあるんですけど、横道の件に関しては『やっぱりそこでしょ!』って。

■とにかく、かっこよくなりたいんです

――確かに両バンドとも、メロディーが明確な王道のロック、という点は通ずるものがありますよね。でもガールズバンドにサポートとはいえ、男性のメンバーが加わる。この変化に不安はありませんでしたか?

「やっぱり、怖かったです。それに『女の子だけでかっこいい曲をやる』という結成当初の想いもあったから」

――そもそも「女の子だけ」にこだわってきたのはどうして?

「若さもあったと思うんですけど、普通じゃないことがしたかった。女の子だけで男の子顔負けのかっこいい曲をやったら面白いんじゃないかな、って。私と美鈴(Ba)はジャンプ ザ ライツの前から一緒にバンドをやっていて。それが男女混合だったんですけど、全然面白くなかったんです。でも私は美鈴のつけるベースの音がすごく好きだったし、美鈴が一番初めに、私の作った曲を『良い!』って言ってくれたんですよね。それで二人でそのバンドを抜けて。ドラマーを探している時に、まっきー(友美)と出会って今の形になりました。だから女の子だけで活動することも大事なんですけど、とにかく、かっこよくなりたいんです」

――どうしてそんなに「かっこよくなりたい」んですか?

「なめられるのが嫌なのが多分、一番大きいです。あとは、女性差別…というわけじゃないですけど、女がバンドをやっているというと『ガールズバンド』と言われて。可愛い感じでアイドルっぽく売り出して…というのがあると思うんです。そういう風に括られるのが大嫌いで。こんなにかっこいい曲をやっているのにどうしてそれを見てくれないの? と思ってしまうんです」

――なるほど。

「でも、新体制でライヴをしたら、お客さんからの反応が予想していたよりも良くて。私たちは女の子3人で見た目は『ガールズバンド』としてやってきたけど、お客さんはちゃんと私たちの曲を聴きに来てくれていたんだな…って思いましたね」

――つまるところ、萌香さんが思う、「かっこよさ」とは?

「ほんとですよね。これ、前も誰かにも聞かれたなあ…。難しい。芯が通っていることかな…。ブレないこと。やりたいことやってるな、っていう感じ。…うまく言葉にできない。『コレだ!』って、ハッキリ言えるようになれば、またひとつステップアップするのかもしれないですけど。…ずっと悩み続けてます」

■女の子的な外見をしている。それがすごくコンプレックスだった

――例えば萌香さんが「かっこいい」と思っているバンドを、あえてひとつ挙げるとすれば?

「a flood of circleですね。あの人たちの影響で、バンドをやりたいと思ったし、すごく失礼な言い方をすれば『自分もああいう曲書ける』って思ったんです。だからこういう風にやれば、この人たちみたいにかっこよくできるんだ、って」

――確かに、フラッドは、「芯が通ってる」「ブレない」「やりたいことをやる」という条件には当てはまりますよね。

「男の人で、あのしゃがれた声はズルい。でも私には出せないから、別の方向からかっこよくなりたい、とは思っているんですけどね」

――先程のギターの話もそうだし、今の歌声の話もですが、「かっこいい」には少なからず男性的な要素があって。一方、女性的な要素である「ガールズバンド」という言葉や「かわいらしさ」には反発を覚えてしまう。

「私、小学校1年生からずっとスポーツをやっていたんです。それで、ちっちゃい頃は男の子に混ざって遊んでいたし、髪も短くて、スカートもはいたことなかったんです」

――ちょっと意外です。

「だから、背も低いし丸顔という、ある意味な女の子的な外見をしていることがすごくコンプレックスだったんです。気持ちは男の子だったから、かっこよくなりたかった」

――それが、萌香さんの「かっこよくなりたい」の、始まり。

「…そうですね。今でも、思います。もっと背が高くてツリ目で…みたいな外見だったら『かっこいい女の人』って見られるのに、って。歌もそう。しゃがれた声が大好きだから、そういう声で歌いたいと思っているのに、自分の声はそうじゃない。私、喋っている声なんて、アニメ声って言われるんですよ」

――スポーツもバンドも、自分の思い描くヒーロー像と自分の持つものが、真逆である、と。

「そう。だからもう、全部コンプレックスなんですよ。それでイライラすることもたくさんある。だから吠えるような歌も多いし、叶わないことを歌う歌も多い。ほぼ全部の曲に〈夢〉って言葉が入っているんじゃないかな」

――確かに、「厭世、その先に」にしても「メアリ」にしても、出て来る〈夢〉はあくまで現実の対比としての存在で、決してうっとりと浸るような夢じゃない。

「嘆くわけじゃないけど、どうしようもならない想いを歌うことが多いですね。メロディーもマイナーが多いし。だからおのずと切ない歌詞になっちゃうのかな」

■枠に括られたくないから逃げ続けてる

――萌香さんの歌詞って、基本的には女性的だと思うんです。ラヴソングも多いですし。でも読み進めていくと、必ずどこかでグサっと刺すような言葉が出て来る。油断していると噛みつかれるんですよね。

「意表を突く、じゃないですけどそれこそ―刺すような―ほんとにその言葉だなって、思ったんですけど、そういう言葉を書きたい。詞にはこだわりがあって、思いを込めて書いているけれども、いわゆる本気のロックンロールみたいに、ストレートに言うことは苦手なんですよ。性格的に。だから例えば〈愛してる〉って言いたいのであれば、その言葉を絶対に使いたくないし、それを匂わせる、匂うかな…くらいでいい。でも伝わるように書きたいなって。まだまだ未熟なんですけど」

――「怪物」の歌詞でも〈世界はひとつじゃない〉と歌っていて。ジャンプ ザ ライツというバンドのイメージもきっと、〈ひとつじゃない〉んだと思います。ガールズバンドだと見る人もいれば、ロックバンドだって見る人もいる。曲もポップスとロックの二面性があるし。

「嬉しいです。定められたくないんですよね。『ジャンプはこういうバンドだ』って枠に括られたくないから、逃げ続けてる。アルバムにも、色んな種類の曲が入ってるし。ロックもあればピアノも、バラードもある。同じことをしていたくないんですよね」

――バンドもそれぞれキャラを確立しようとする昨今。ジャンプ ザ ライツは敢えて透明人間に徹する、と言っているようにも聞こえますが。

「そうかもしれない。自分たちがかっこいいって伝えたいわけじゃなくて、曲がかっこいいことを伝えたい。『この曲かっこいい! あ、ジャンプ ザ ライツね、知ってる』みたいな反応が欲しいんです。だから3人ともあんまり露出もしたくないタイプで。顔見なくていいけど、出してる音はかっこいいから曲は聴いて! っていう。3人とも内気だけど、負けず嫌いだから。まあ営業には向いてないんですけどね(笑)」

――確かに(笑)。

■一生治らないし、一生コンプレックスを叫んでいく

「もっと良い曲が書けるし、もっといい歌詞が書ける。もっといいことができる。それがなくなったら、終わっちゃうから。ある意味前向きですよね。モノ作る人は。職人系とかいうか。良いものを、良いものを…って」

――常にリベンジしたくて仕方ない。

「そう! リベンジ」

――その悔しさが原動力になっている。

「それがなくなっちゃったら、ただの苦痛でしかない。時間もお金も、意味がなくなっちゃう。…ドMですよね(笑)。でもやめられない。だからこの連載のタイトル見たときに『すげえタイトルだな!』って思ったんですよ」

――ここにもドMがいたか、と(笑)。

「(笑)。もう一生治らないし、一生コンプレックスを叫んでいくんだろうな」

――悔しいからこそ、戦い続ける。

「だから、一生リベンジ」

――その心意気こそが、ジャンプ ザ ライツの「かっこよさ」に繫がっている。

「そうですね、そうだといいな」

ジャンプ ザ ライツ http://jumpthelights.wix.com/jump

■end “ROCK’N” roll vol.3 ― 椿屋四重奏「不時着」

2011年に解散した椿屋四重奏。「不時着」は、日本を色濃く打ち出していたデビュー時のイメージから脱却すべく、初めて英語のタイトルを冠したアルバム『TOKYO CITY RHAPSODY』のラストナンバー。ヴォーカルギターの中田裕二は、バンド解散後すぐにソロ活動をスタートさせ、現在ではAOR、歌謡曲の歌い手としての地位を確立している。彼もまた自分の中に強くヒーロー像を持つ歌い手のひとり。安全地帯、CHAGE and ASKA、THE YELLOW MONKEY…。口を開けば必ずと言っていい程、リスペクトするミュージシャンの名前が出てくる。そして中田裕二という男は、自分の理想を追求するために、変化することをためらわない。その変わり身の早さに目眩がすることもあるけれど、魅了され続けてしまうのは、彼のど真ん中にあるものがびくともしないから。ジャンプ ザ ライツも、その心意気で行こうじゃないか。

イシハラマイ●会社員兼音楽ライター。「音小屋」卒。鹿野淳氏、柴那典氏に師事。守りたいのはロックンロールとロン毛。ジャンプ ザ ライツは4月17日に新アルバム『リナリア』を発売します! 乞うご期待。そして現在The Cheseraseraの公式HPにて、ライヴレポート掲載中です。2月末で更新が終了したNEXUSで行われていた対談企画からはじまった、ケセラと憧れの先輩バンドとの対バン企画「歌い手、冥利につき」。初回のセカイイチとのツーマンの模様をレポートしました。

イシハラマイ●会社員兼音楽ライター。「音小屋」卒。鹿野淳氏、柴那典氏に師事。守りたいのはロックンロールとロン毛。ジャンプ ザ ライツは4月17日に新アルバム『リナリア』を発売します! 乞うご期待。そして現在The Cheseraseraの公式HPにて、ライヴレポート掲載中です。2月末で更新が終了したNEXUSで行われていた対談企画からはじまった、ケセラと憧れの先輩バンドとの対バン企画「歌い手、冥利につき」。初回のセカイイチとのツーマンの模様をレポートしました。